giovedì 24 dicembre 2015

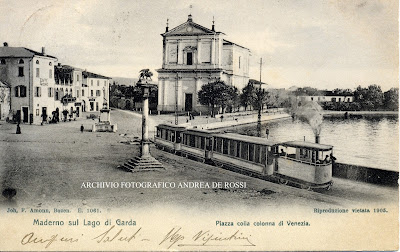

LA PIAZZA DI MADERNO CON LA STRADA NON ASFALTATA

L'immagine, come si nota, porta la data del 7.4.1907, ma risale certamente agli inizi del 1900.

In primo piano, a destra,si nota la statale con le rotaie del tram che non è ancora asfaltata e quindi, dopo uno scroscio di pioggia diventava come una strada di campagna.

A destra dell'ingresso al Municipio di Maderno si nota il "Caffè Ristorante Centrale", mentre quello che ora porta lo stesso nome, in quel tempo si chiamava "Caffè Ristorante Maderno".

All'ingresso al cortile della canonica esiste ancora il muro che fu demolito nel 1905.

Davanti al Municipio vi è una guardia in divisa, mentre un gruppetto di uomini stanno chiaccherando sugli scalini della colonna di S.Marco.

Turisti non se ne vedono, però la cartolina fu spedita, senza dubbio, da uno straniero.

mercoledì 23 dicembre 2015

UNO SCORCIO DELLA STRADA PROV.LE NEL 1900

La foto sopra riprodotta risale al 1900, quando era appena terminata la costruzione della nuova strada provinciale a lago (ora Statale) in alternativa a Via Aquilani.

Si notano ancora due caselli nei quali, in quel tempo, era custodito tutto il materiale occorrente per coprire d'inverno le limonaie. Uno si trova dove ora sorge l'Albergo Bel Soggiorno e l'altro, in alto a sinistra, nel quale nel 1925 fu costruita la villa Carrobbio.

Interessante osservare, fra le case Dubbini e Simonelli, un grande ingresso che collegava la strada provinciale con Via Aquilani: Nella stessa Via Aquilani sono tutt'ora murati due piccoli paracarri dove c'era l'ingresso. E' da immaginare che si tratti di un passaggio che dava agli abitanti della citata via Aquilani (allora via dell'Arco) la possibilità di raggiungere il lago da parte delle lavandaie.

mercoledì 16 dicembre 2015

IL TRAM A MADERNO NEL 1901

Era il 22 settembre 1901 quando il tram giunse per la prima volta a Maderno. A quel tempo erano stati da poco completati i lavori della nuova strada a lago (l'attuale Statale) che sostituì la strada regia (Via Aquilani). Da tempo era atteso quest'importante avvenimento che avrebbe collegato la riviera bresciana del Garda a Brescia.

Nel 1881 la Società Belga Tramway a vapore costruì il primo tratto Brescia-Rezzato, successivamente prolungato fino a Salò nel 1888, con derivazione per Barghe e Nozza dai Tormini.

A Toscolano giunse,invece, nel marzo 1902 e restò capolinea fino al 1922, anno nel quale fu raggiunto anche Gargnano.

Per quel tempo fu davvero un fatto eccezionale. Con l'introduzione della nuova linea il capoluogo divenne notevolmente più vicino.Per arrivare a Brescia, da Maderno, occorrevano soltanto due ore e 14 minuti, mentre per Salò il percorso durava 26 minuti.

La nuova linea tranviaria soppiantò quindi definitivamente il servizio della "diligenza celere" Brescia-Gargnano la quale funzionava già dal lontano 1843.

Le locomotive del tram funzionarono a vapore fino al 1912, anno in cui fu elettrificata la linea Brescia-Salò e poi quella che raggiungeva Toscolano. Il tratto fino a Gargnano fu elettrificato al momento della sua costruzione nel 1922.

La linea tranviaria era utilizzata anche per il carico e lo scarico della merce dai battelli e dai barconi a vela. Nel 1904 fu posto un binario morto sul tratto di lungolago fino all'imbarcadero di Maderno per tale servizio.

Alla società Belga si sostituì poi la T.E.B. (Tranvie Elettriche Bresciane) che esercitò la gestione dell'intera linea fino alla sua abolizione. Durante l'ultima guerra 1940-45 fu sospeso il tratto Gargnano-Salò, mentre dal 9 luglio 1954 fu completamente eliminata la linea Salò-Brescia ed i collegamenti con la città furono sostituiti con autocorriere.

Alcuni nostri concittadini e precisamente i sigg. Bianchi Felice, Borra G:Battista, Nicolini e Alberti svolsero la mansione di controllori su questa linea per diversi anni.

domenica 6 dicembre 2015

LUOGHI CARATTERISTICI DELLE NOSTRE MONTAGNE

In

precedenza sono stati descritti, molto sinteticamente, i più noti e

caratteristici luoghi che si trovano sul Monte Pizzocolo. Vediamo ora di

esaminarli e visitarli come escursionisti amanti delle bellezze della montagna,

per meglio apprezzarne le peculiarità.

Località VESEGNA – alt. Mt.630

Cosa

molto rara, anche in dialetto locale

questa località porta lo stesso nome.

Arrivati

quassù ci si ritrova in un ambiente prettamente di montagna. Alla nostra vista

appare un vasto prato, in parte piano ed in parte con una leggera pendenza, sul

quale sorge un bel castagneto ultra centenario le cui piante stanno lentamente

scomparendo a causa della loro vetustà e della malattia del cancro che le ha colpite.Le due piccole casette esistenti

da anni sono state recentemente sostituite da una casa moderna alla quale, poco

distante, se n’è affiancata un’altra.

Questo grande appezzamento di

terreno è stato anche munito da una fitta recinzione di rete metallica che

permette appena di osservare, dalla strada che la costeggia, questo bellissimo

prato – tenuto sempre ben falciato – in fondo al quale si scorge un tratto di

lago nella sua parte meridionale.

Da qui parte una stradina che

conduce nella sovrastante località chiamata “Buellino” (Büelì). Un altro ripido e

scomodo sentiero, che non è altro che un “canalone” chiamato Cargiàne e portava, fin verso la metà

del ‘900, in poco tempo, direttamente in località S.Urbano, proprio di fronte

all’omonima chiesetta. Ora il sentiero, se così si vuol chiamare, è quasi

scomparso, inghiottito dalla vegetazione.

Località SANT’ URBANO

- alt. Mt. 872

Circa

a metà strada per raggiungere la cima del Monte Pizzocolo, troviamo questa

caratteristica località dove fin dai tempi antichi esisteva un roccolo, ora in

disuso. Oltre una chiesetta sorgono, una accanto all’altra, due case di

montagna circondate da un vecchio castagneto.

Questa

chiesetta ha una lunga storia. Nel 1381, da un documento notarile, risulta già che esistesse.e pare che fosse eretta, per un

voto della popolazione, dove si trova ora il roccolo, dopo una delle tante

pestilenze verificatesi nei secoli scorsi. Nel 1498, essendo stata abusivamente

adibita al ricovero di animali, il comune ne ordinò la chiusura. Quando poi il

Cardinale Carlo Borromeo nel 1580 giunse in Riviera per controllare lo stato

degli edifici religiosi, salì per visitare anche questo tempio, ma, accertato

lo stato di degrado ne decretò la definitiva sconsacrazione. Dopo le necessarie

riparazioni, la chiesa fu nuovamente consacrata e divenne, da allora, anche la

meta delle rogazioni che si svolgevano all’inizio della primavera. Seguì un

nuovo periodo di decadenza in cui ritornò la vecchia usanza di utilizzarla come

ricovero o magazzino.

Nel

1928 quando il Cav. G. Battista Bianchi divenne proprietario di questa

località, demolì l’originaria chiesetta che si trovava all’interno del roccolo

e costruì quella attuale, dandole una decorosa sistemazione.

Fino

alla fine dell’800 il roccolo di S.Urbano era uno dei principali della Riviera

ed era gestito da Stefano Veludari, come sostiene Giuseppe Solitro nel suo

libro del 1897. Le numerosissime piante basse e sagomate poste intorno all’area

del roccolo confermano appunto che in tempi lontani vi si praticava la caccia

agli uccelli.

Per

chi intende salire a piedi fino alla cima del Monte Pizzocolo, questa è certamente

una sosta quasi obbligatoria per rinfrancarsi e riprendere con più forza il

cammino. Per chi giunge fin qui con

l’auto, è bene che la posteggi sia

perché per il transito occorre un particolare permesso, sia perché la strada

non è facilmente percorribile

Località PASSO SPINO – mt. 1152

La

località che congiunge il Monte Pizzocolo con il Monte Spino si chiama appunto

“Passo di Spino” (Pass del’èspì).

Qui fin quasi

alla metà del ‘900 la famiglia Visintini di Toscolano possedeva un roccolo e,

poco distante alcune case fra cui una malga. Questo roccolo sin dal 1929 funzionò da osservatorio

ornitologico a cura del Dr. Antonio Duse, celebre medico di Salò. Il ripristino

di questo osservatorio, che aveva cessato la sua attività a causa degli eventi bellici

dell’ultima guerra, è nuovamente risorto su iniziativa della Regione Lombardia,

in collaborazione con l’ERSAF (Ente Regionale per i Servizi dell’Agricoltura e

Foreste della Regione Lombardia). Il compito di questo osservatorio è quello di

catturare, con apposite reti, i numerosi uccelli di passaggio da questa

importante rotta, senza però recar loro alcun danno. Ognuno di loro, appena

catturato, è attentamente esaminato per stabilire l’età, il peso, il sesso e le

sue condizioni e, prima di liberarlo nuovamente dopo pochi minuti, alla sua

zampetta è agganciato un anello metallico con l’indicazione di un numero in

modo che possa essere identificato nel

caso sia nuovamente catturato. In questo modo è possibile studiare

scientificamente le migrazioni e determinare le rotte seguite dagli uccelli.

Come

spiega il Dr. Enrico Boscaini, responsabile dell’Ufficio ERSAF di Gargnano,

l’attività di inanellamento insieme allo studio delle condizioni ecologiche dei

luoghi di nidificazione e svernamento, serve alla comprensione di questo

fenomeno migratorio. Molto sono i fattori in gioco: se, ad esempio, la cattura

di un esemplare già marchiato a Passo Spino, avviene in una stazione

ornitologica francese o spagnola, può essere anche il segnale di un cambiamento

climatico oppure un problema riguardante la distruzione di ambienti di

svernamento. Per comprendere l’attività e l’importanza di quest’osservatorio,

basti pensare che nel giro di quattro anni sono stati catturati e liberati

11459 uccelli appartenenti a 80 specie diverse.

Le

case, già appartenenti ai Visintini e da anni abbandonate, sono state

ristrutturate e quindi adibite a foresteria di quest’importante osservatorio.

RIFUGIO SPINO – Alt. Mt.1165

Ad alcune centinaia di

metri dal Passo Spino, in direzione

sud-ovest sorge il Rifugio Spino dedicato al Ten. Med. (medaglia d’argento)

Giorgio Pirlo.

Prima del 1915 era una casermetta

della Finanza ma il CAI di Salò che gestisce il Rifugio, nel corso degli ultimi

anni lo ha completamente ristrutturato e sopraelevato tanto che può disporre di

ben 45 posti letto. Fu inaugurato ufficialmente nel 1967 e da allora si è

sempre adeguato alle sopravvenute necessità. E’ dato in gestione dal CAI a

gerenti esperti ed è aperto tutto l’anno nei giorni prefestivi e festivi, tutti

i giorni dal 1° maggio al 30 settembre. Oltre che da Toscolano Maderno, il

Rifugio è accessibile anche da Gardone Riviera. Un sentiero parte da San

Michele (mt. 400) e in località Pirello s’inserisce in quello proveniente dai

Navazzini. C’è anche una strada sterrata

che parte dalla Val di Sör, ma

s’interrompe sul confine fra Gardone e Toscolano Maderno in località Pirello. Da qui ci s’inserisce nel sentiero

n.8 che proviene da S.Urbano ed al bivio di località Merle si scende verso il Passo Spino e poi al Rifugio Pirlo.

Si passa poi dalla “Prea del gal”, dalla “Castegna

dell’asèn”, da “Ceresì”. Poco

prima di Vesegna, a sinistra, si stacca la strada di “Pura” o “Pöre”. Da Vesegna parte un ripido

sentiero che porta in località “Buellino” o Buelì”

(mt.816) dal quale si può ammirare un bel panorama. Girando a sinistra si va

verso il Monte Lavino (mt. 901), mentre a destra verso S.Urbano dove si

congiunge con quella (n.6) proveniente da Sanico.

Località ARCHESANE e PRADALAI – . Mt. 816

Queste

due località si trovano nell’omonima valle, dietro il Monte Pizzocolo salendo

da Gaino o provenendo dal Passo Spino. Già di proprietà Maffizzoli, appartiene

come tanti altri appezzamenti di terra della zona, al Corpo Forestale dello

Stato. L’ERSAF che gestisce questi

terreni, già da alcuni anni ha provveduto alla completa ristrutturazione del

“Palazzo”, enfaticamente così chiamato anche prima di questi lavori. In realtà si tratta di una modesta casa di

montagna che fu costruita nel ‘600 dai Conti Delay di Toscolano,

appartenenti ad una delle più nobili e

facoltose famiglie locali, proprietarie non solo di alcune cartiere poste nella

valle, ma anche di ferriere nelle quali si producevano anche ancore e palle di cannone per la flotta

veneziana. Per queste loro benemerenze industriali nei riguardi della

Repubblica Veneta, furono nominati Conti. Questa famiglia, inizialmente portava

il cognome di Assandri, ma quando entrò nell’aristocrazia, assunse invece

quello di Delay. Inizialmente aveva la sua residenza nella frazione di

Pulciano, si trasferì poi a Toscolano, prima nel palazzo che fu poi dei Villa,

vicino al quale successivamente fu posto

l’oleificio Morani. Verso la metà del ‘600, iniziò la costruzione del grande e

bellissimo palazzo al porto di Toscolano (divenuto poi Maffizzoli-Oldi) il

quale fu decorato dalle preziose tele di Andrea Celesti che fu loro ospite per

diversi anni ed affrescato anche da Sante (o Santo) Cattaneo, noto pittore

salodiano dell’epoca. Nell’ultimo trasferimento di proprietà di questo palazzo,

le tele del Celesti furono acquistate dalla Fondazione della Banca Credito

Agrario Bresciano che le ha esposte nella sua sede a Brescia due.

Il “Palazzo” era la loro residenza di caccia dove,

durante la stagione autunnale, erano ospitate allegre brigate di parenti e

amici.

Durante

la giornata tutti si dedicavano esclusivamente alla caccia della selvaggina che

in quel tempo era molto abbondante, mentre la sera si riunivano attorno ai

tavoli nelle “sale”, si fa per dire, terrene del “Palazzo”, consumando

abbondanti cene, condite dai generosi vini di Cervano e Zuino. Ai commenti

sulle battute di caccia avvenute nella giornata, s’intercalavano suoni e canti

fino a notte inoltrata, così come riferisce lo storico locale Avv. Donato

Fossati.

Località CAMPIGLIO DI

SOPRA - Mt. 1025

In dialetto è

chiamata Campei de Sima. Lo storico

locale, Avv .Donato Fossati, nel suo volumetto “Distinte famiglie di Riviera” ci narra che anticamente i

proprietari erano degli Andreoli, mandriani di Armo di Valvestino che

all’inizio del XVI secolo si spostarono

sul monte Gargnano e precisamente a Navazzo. Qui iniziarono la loro

attività di allevamento del bestiame

smerciando i prodotti del caseificio ed i

loro risparmi li impiegarono nell’acquisto di numerosi pascoli e boschi: i Ronchi, Cessamale, le Folgherie, gli

Albaredi, Montepiano, Maernì, le Lucere, la Selva oscura, le costiere e le pendici

settentrionali del Fòrzolo e, infine, Campiglio

sopra, così chiamato dai campi seminati, in quell’epoca, di orzo, segala e

patate. Qui fissarono la sede della malga e costruirono alcune case. Da una

lettera datata 15 maggio 1602 risulta che l’Arciprete di Toscolano Lodovico

Avancinus chiedeva al Vicario Episcopale di Brescia la licenza di erigere una

cappella in quanto in quel luogo già vi erano trentasei anime e la chiesa più

vicina (riteniamo Gaino) era distante cinque miglia da Campiglio. Ottenuta

l’autorizzazione gli Andreoli costruirono la cappella dedicata a S.Maria della

Neve, successivamente abbellita con un legato della pia signora Stefana

Zambelli di Gaino la quale, ogni mese, saliva lassù sfidando qualsiasi tempo,

per prostrarsi in fervide preghiere ed invocare la protezione della Madonna.

Divenuta

numerosa e benestante la famiglia Andreoli scese a Toscolano e costruì la casa

ora denominata “Fossati” ed acquistando altri poderi. Passò poi all’industria

cartaria con l’acquisizione della Cartiera di Maina di sopra, che era prima di

proprietà dei Calcinardi. Furono industriali abili ed intraprendenti al punto

da commercializzare la carta fino a Costantinopoli. Tutti i particolari di

questa famiglia ce li hanno descritti lo stesso Donato Fossati che discende

appunto da questa famiglia per il ramo femminile. Il suo nome deriva, infatti,

da Donato Andreoli, fondatore della casa industriale.

Gli Andreoli

furono sepolti nell’interno della chiesetta di S.Maria di Benaco a Toscolano,

com’era abitudine in quel tempo per gli appartenenti a famiglie di alto rango.

Ritorniamo ora a

Campei

de Sima, bellissima località montana circondata da numerosi faggi di enormi

dimensioni, acquistata alcuni decenni fa, unitamente ad altri appezzamenti di

montagna, dall’Azienda Regionale delle Foreste, ora ERSAF che alla fine degli

anni novanta ha dato inizio al recupero dei tre fabbricati esistenti tramite

anche l’opera volontaria degli alpini della “Montesuello”. Nel fabbricato

centrale, che era la malga, la stalla, il fienile e l’abitazione dei mandriani, sono state

ricavate due ampie sale da pranzo ed alcune salette, la cucina ed una zona

notte. Questo è stato dedicato al Battaglione alpino Valchiese, al quale –

combinazione – apparteneva mio padre,

alpino durante la prima guerra. Al Battaglione Alpino “Vestone” è stato

dedicato l’altro fabbricato ristrutturato nel quale sono state allestite

camerate tipo militare con 50 posti letto, mentre l’antica “casera”, dove

veniva lavorato il latte, è stata ora attrezzata come bivacco, aperto tutto

l’anno. L’ex casa padronale

che apparteneva ai Fossati è divenuta locale di servizio per l’ERSAF. Di nuova

costruzione un piccolo rifugio. Pure la cappella, che si trovava in cattive

condizioni, è stata completamente sistemata a cura sempre degli stessi alpini,

riacquistando così la su fisionomia originale. Al posto dei due dipinti originari scomparsi, l’artista Angiolino Zane

di Salò, ha creato un bassorilievo che rappresenta l’immagine

della Madonna, con ai piedi

S.Gaetano che richiama il contenuto dei

dipinti originali. La

Regione Lombardia ha finanziato la fornitura del materiale

edilizio per circa 400 milioni di lire.

Tutto il complesso è stato inaugurato domenica

1° ottobre 2000 alla presenza di autorità civili, militari e religiose e

numerosi amanti della montagna. In rappresentanza degli alpini, che sono stati

i protagonisti principali di questa opera di ristrutturazione, era presente il

Presidente Nazionale del Corpo, Giuseppe

Parazzini.

Ora il rifugio

è aperto al pubblico dal 1° aprile al 30 settembre con criteri d’ospitalità e

disponibilità secondo le regole degli alpini ai quali, per venticinque anni, è stato

dato in gestione.

CIMA DEL MONTE PIZZOCOLO CON BIVACCO E CHIESETTA

Sulla cima del Monte Pizzocolo (mt. 1581) si apre un

grande spazio. Oltre al meraviglioso panorama (tempo permettendo) che si

presenta alla nostra vista, ci viene in aiuto e conforto alla nostra fatica,

particolarmente nelle giornate di pioggia o di vento, un piccolo, ma

altrettanto utile e provvidenziale bivacco dei “due aceri”. Il suo nome

deriva dalla presenza di due aceri che

si trovano di fronte. Fu costruito su

una vecchia postazione di guerra dal

gruppo di volontari “Amici del Monte Pizzocolo”; si tratta di un piccolo

locale che offre la possibilità di ripararsi e, se si è fortunati, di trovare un po’ di legna

lasciata da altri escursionisti necessaria per accendere un fuocherello. E’

possibile anche bivaccare grazie ad un soppalco di legno.

A

breve distanza e poco più in alto del bivacco, si trova una bella chiesetta

dedicata ai Caduti di guerra e della montagna, anch’essa costruita con grandi

sacrifici umani ed economici. Infatti, tutto il materiale (sabbia, cemento,

pietre ed acqua) è stato trasportato a spalla dai volontari.

Ogni anno, alla terza domenica di

giugno, è organizzato un incontro in vetta e per l’occasione viene celebrata la S. Messa dal Parroco di

Maderno.

Poco più in alto della

chiesetta c’è, infissa nella roccia, una croce, al lato della quale è

stato installato un punto di osservazione composto da un’asta metallica

verticale infissa anch’essa nella roccia, sulla quale sono stati applicati dei

pezzi di tubo, usati come fossero cannocchiali, ognuno orientato in direzione

delle più importanti vette che è

possibile ammirare da quel punto. Osservando attraverso questi tubi, si possono

ammirare sia le vette delle montagne molto lontane, come quelle della Cima di

Brenta (alt. Mt.3150), l’Adamello (alt. Mt.3354), il

Manos (alt. Mt.1517), la

Presanella (alt. Mt.3326), la Punta Telegrafo

del Monte Baldo (alt.mt. 2200), il Carè Alto dell’Adamello (alt. Mt.3462) ed il

Monte Corno del Gruppo Brenta (alt. Mt.1954), che quelle più vicine come il

Lavino (alt.mt.907), lo Zingla (alt. Mt.1497) ed il Caplone sopra la Valvestino

(alt.mt.1976) dal quale nasce la sorgente del Torrente Toscolano. Accanto a

questo è stata posta la rosa dei venti:

Già

dagli anni ‘60 del ‘900, un altro gruppo di volonterosi ed appassionati della

montagna, aveva installato un anemometro

o meglio un faro eolico solare diurno, non

per misurare la velocità del vento, ma per richiamare l’attenzione degli

amanti della montagna. Alcune pale,

mosse dal vento, fanno girare quattro specchi sottostanti ove si

riflettono i raggi solari in tutte le direzioni, anche a lunga distanza. Nel

corso degli anni questo attrezzo è stato più volte danneggiato dai fulmini

che spesso si scaricano sulla cima, per

cui nel 2005 è stato ricostruito, modificato,

e messo quindi in condizioni di funzionare a cura dei volontari del

“Gruppo Amici Monte Pizzocolo” su progetto e realizzazione di Mario Tonincelli,

già creatore dell’osservatorio astronomico di Cima Rest.

STRADE CHE CONDUCONO ALLA CIMA DEL MONTE PIZZOCOLO

1) Ponte Toscolano – Maclino - Vigole – Sanico e deviazione per Rosei e Magnico

Prima di giungere alla piazzetta di Sanico, a destra, sorge una santella. Proseguendo sulla

sinistra si prende la strada diretta in Vesegna che attraversa le località di Rosei e Magnico.

. Si passa poi dalla “Prea del gal”, dalla “Castegna dell’asèn”, da “Ceresì”. Poco prima di

Vesegna, a sinistra, si stacca la strada di “Pura” o “Pöre”. Da Vesegna parte un ripido sentiero che

porta in località “Buellino” o Buelì” (mt.816) dal quale si può ammirare un bel panorama. Girando

a sinistra si va verso il Monte Lavino (mt. 901), mentre a destra verso S.Urbano dove si congiunge

con quella (n.6) proveniente da Sanico.

2) Casa del Comune di Ortello sotto – Pra da fa – Bolzane – Vesegna – Buellino – S.Urbano

Pochi metri prima, a sinistra, della “casa del comune” scende una strada che porta al “Pra

da fa”. Giunti in fondo a questa strada si gira verso destra e, dopo aver costeggiato i castagneti di

“Bolzane”, dopo circa 1 Km., si arriva alla località “Vesegna” (mt. 620). Ed è qui che giunge l’altra

strada consorziale che si stacca da Sanico, passando da Rosei e Magnico e dalla “prea del gal” e

dalla “Castegna dell’asen”.

3) S.Urbano – Navazzini – Pirello – Passo Spino - Rifugio

Da S. Urbano (mt. 869) a sinistra della chiesetta, si stacca un sentiero che conduce in

località “Navazzini” (n°6). Salendo si arriva in località “Pirello” (mt. 1132) e poi direttamente al

Passo Spino ed al Rifugio alpino “Giorgio Pirlo”, che si trova in prossimità del confine con

Gardone Riviera. Da qui si può raggiungere la cima del Pizzocolo prendendo il sentiero n°5.

4) Valle Archesane – Vie che Spart - Valle di Campiglio – Campei de Sima

Dalla strada proveniente da Gaino, in località “Vie che spart”, deviando a destra, si giunge

in prossimità del torrente della Valle di Campiglio, e si deve parcheggiare. Passato il ponticello

posto sul piccolo torrente, poco più avanti, a destra, si stacca una strada che raggiunge la località

“Persinich” mentre proseguendo oltre, sempre a destra, troviamo la strada che porta a “Campei de

fond” (mt.795) e “ Campei de mès” (mt. 930). Seguendo ancora la valle , la strada si fa più ripida,

e, dopo aver costeggiato a sinistra la località “Selva scura”, nei pressi del “Passo della Fobbiola” si

devia a destra e si giunge a “Campei de Sima”(mt. 1025), località meravigliosa in mezzo a prati e

boschi di faggio dove l’ex Azienda Regionale delle Foreste, ora ERSAF, con l’aiuto dela Sezione

Alpini “Montesuello”, ha da alcuni anni ristrutturato i quattro vecchi edifici, e una bella chiesetta,

affidandone la gestione al Gruppo Alpini. Questi pubblicizzano la visita a questo Rifugio non solo

agli appassionati della montagna, ma anche alle scolaresche alle quali è offerta un’escursione, dal

venerdì al sabato, con possibilità di pernottamento.

5) S. Urbano – Spiazzuola – Barbio – Fo dela Sacca

Da S. Urbano, percorrendo la strada n.23 che conduce alla cima del Pizzocolo, dopo circa

400 metri, a destra, si stacca la ripida stradina denominata “Spiazzuola” che termina,

trasformandosi poi in un sentiero al “Fo de la Sacca”. Da qui, volendo, si può raggiungere la cima

del Pizzocolo usufruendo di alcuni sentieri

venerdì 4 dicembre 2015

I NOMI DELLE ANTICHE VIE DI TOSCOLANO

Purtroppo per Toscolano non ho potuto trovare, come avvenuto per Maderno, il nome delle sue antiche contrade, ma soltanto quello di alcune delle sue antiche vie.

Notizie interessanti su tutto il territorio di Toscolano le possono trovare tutti nell'interessantissimo libro di Donato FOSSATI "Benacum - Storia di Toscolano" edito nel 1941 dall'Ateneo di Salò e ristampato dal comune di Toscolano-Maderno nel 2001.

Ecco il nome attuale delle sue vie e quello antico:

Via Canossi - Via di Remignago

Via Lonti - Via del Porto

Via Tassoni - Via Zappello

Via Tartaglia e via Colombo - Via Carera

Via Gasparo da Salò - Via Chiusure

Via XX Settembre - Via di Mezzacampagna

Piazza Caduti - Via della Parrocchia

Via Caboto - Via San Marco

Via Galilei - Via Colosio

Via Galliani - Via dei Volpini

Via Religione - Via dell'Ospitale

Via Golf - Via delle Brede

Via Pulciano-Cecina - Via Novali

Via Montesuello - Via fossati bassi

Via S.Michele - Via Carone

Via Virgilio - Via del Lupo

Tutti nomi delle altre antiche vie, con le loro origini, di Maderno e Toscolano si possono trovare nel volume "Borghi,ville e contrade. Il nome e il volto dei luoghi i Toscolano-Maderno" redatto nel 1996 da Pier Carlo Bellotti, Antonio Foglio e Gianfranco >Ligasacchi - Quaderni dell'Ateneo di Salò n.1

I NOMI DELLE ANTICHE VIE DI MADERNO

In un apposito articoletto del mio Blog ho ricordato il nome delle varie contrade di Maderno

esistenti nei secoli scorsi. Esaminiamo ora il nome originale delle vie che

appartenevano a queste contrade le quali però, nel corso degli anni lo hanno

perso e sostituito con un altro.

Iniziando

con la Piazza ora denominata San Marco,

mentre nel passato, sempre per ragioni politiche, fu dedicata a Giuseppe Mazzini, a San Marco, a Vittorio

Emanuele II°, a Ettore Muti, a Antonio Gramsci e, infine, si è

ritornati ancora a San Marco. Dalla

piazza si stacca la Via Benamati che

sale verso il paese ed è dedicata all’omonimo Sacerdote benefico scomparso nel

1799, che prima si chiamava Via dei Broli

inferiori o Via della Chiesa. Il nome allora attribuito era perfettamente

adatto alla sua ubicazione perché ad est vi erano numerosi “broli” vale a dire

orti e giardini che si estendevano su tutto il promontorio, mentre la stessa

iniziava dall’unica chiesa parrocchiale (la romanica di S.Andrea). La via dei broli superiori o di mezzo era

invece l’attuale Via Garibaldi, mentre la Via

Montana portava il nome di Via del

Fosso in quanto la stessa, nei tempi passati ed in periodi di pioggia,

diveniva un autentico fosso che si scaricava a lago. Quest’ultima, all’inizio,

s’interseca con Via Aquilani che

anticamente era chiamata Via dell’arco (o

del Portone) perché esisteva un

cavalcavia che congiungeva la casa Monselice (poi chiamata Speranza) con la

dogana che si trovava in riva al lago nel piccolo porto di fronte al quale fino

ad alcuni anni fa esisteva una tipografia. Il Vicolo dei Mille, che congiunge la via Montana con la Via Garibaldi

era chiamato invece “Tresandello

Toffanetti” in quanto, probabilmente, vi abitava una famiglia che così si

chiamava. Così come l’attuale Vicolo

Portichetto che era denominato Vicolo

dei Valenti.

Nell’antica

contrada “Paradiso” si trovavano la Via

Capra (ora Via Moretto) che si

trasformava in Via Capra campagna quel

tratto che dalla strada statale s’inoltrava nei campi. L’attuale Via Settembrini, invece, si chiamava Via delle Scardevere (pare derivi dal

nome di un pesce, forse scardola), mentre Via

D’Annunzio si chiamava Strada del

terminello e Via Ugo Foscolo Strada della crocetta. Le attuali via Fratelli Bianchi e Via Silvio Pellico, erano chiamate

rispettivamente Via degli orti e Strada sotto gli orti, mentre il

Lungolago Giuseppe Zanardelli era la

Via del Rivellino che significa che

in questa zona esistevano anticamente opere di difesa del castello di Maderno.

La

Via Bellini, che dalla statale

presso la casa cantoniera scende verso il promontorio e così Via Promontorio, si chiamavano Via Mulini, per l’esistenza di mulini, e

Garberia, dal nome tedesco “Gerberei”

che significa l’esistenza, dove si trova ora un oleificio, di un laboratorio

per la concia delle pelli.

Al

“Borgo” invece l’attuale Via Mantova

era il Vicolo del Ghetto, mentre Via Carlo Setti era la Via

del Chini. Il Vicolo del Signore

è divenuto Via Solferino, mentre Via Roscia è ora Via Tito Speri. Le attuali Vie

Cavour e Mazzini erano identificate

come Via della Quadrellata, così

chiamata per la fitta parcellizzazione a piccoli quadri dei terreni limitrofi

all’abitato, destinati ad orti, mentre Via

Beltrami, dedicata ad un Sacerdote locale distintosi particolarmente in

occasione della peste, era il Vicolo

Rotondo.

Infine l’attuale Via Roma, la statale che porta a

Fasano, dalla casa Arrighi al Bornico era la

Via del portone, dato che anticamente in località “rovinato” esisteva un

solido portone d’ingresso al paese.

Iscriviti a:

Post (Atom)